こんにちは♪

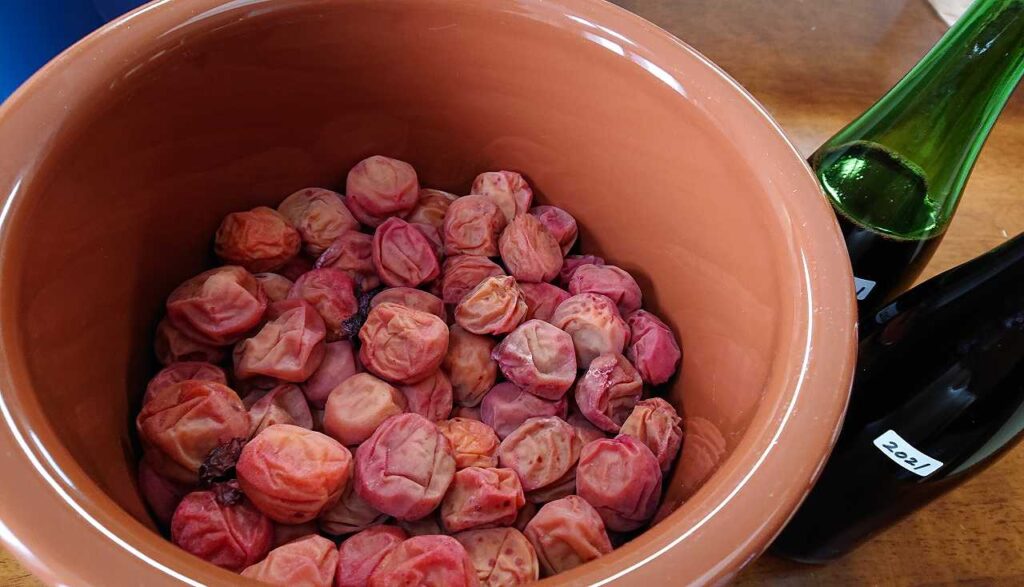

塩漬けの梅に赤シソをいれてから1週間。

(ほんとは2週間くらいがベスト)

天気が続く日をねらって、最後の仕上げの天日干しをしました。

しかし、晴天と言うのはなかなか続かないものですね。

なのでそんな時は天日干しの日数を減らしています。

よく3日3晩干すと言いますが、そこまで干さなくても大丈夫。

今回の方法は「2日と半日」だけで終わります。

簡単に説明すると

カラっとした晴天の日に

1日目 朝8時から午後2時くらいまで干し、とりこんで梅酢に戻す。

2日目 朝8時から午後3時までほし、部屋にとりこむ。

(軒下がある人は出しっぱなし)

3日目 朝8時からお昼ごろまで干して完成。

(様子をみながら乾き過ぎないように時間を調整します)

ちなみに私が漬けているのは「中梅」です。

※大梅や固い梅干し、夏以外に干すときはこの方法はむいてない場合がありますのでご注意ください。

出来上がりの目安は

干す前の重さの3割程度減ればOKです。

短いと不安になる人もいるかもしれませんが、

本格的に梅干しを作っている方は

秋に干したり、2日で干し終えたりしていますのでご心配なく。

最近の夏はとても陽ざしが強いです。

陽ざしが強すぎると、日焼けしたり乾燥しすぎたりして美味しくなくなったりすることもありました。

なのでその年の梅の状態、天気、自分の生活に合わせて梅を干していけばいいと思います。

まあ欲を言えば3日3晩やりたかったけどね。

(もう少し梅をやわらかくしたかったな~)

台風来ちゃったから仕方なしです。

というわけで、「2日半でできる梅干しの作り方」を紹介していきますね。

最後に3日3晩のやり方も説明します。

今日は土用の丑の日。

「う」のつくものを食べるといいそうですので、梅干しもぜひ!!

梅干し 天日干しのやり方

(ふりかけ、赤梅酢の作り方も)

① キレイに洗って乾かしたザルに、梅干しが重ならない用に並べる。

② 風通しを良くするために、ザルの下にブロックを置きます。

③ 赤シソはしっかり絞ってから、ほぐしてザルに並べます。梅酢は容器にラップをして一緒に干し、殺菌消毒します。

④ お昼ごろに梅を裏返します。

(皮が破けやすいので注意しながらやります。破けそうなものは無理にひっくり返さなくていいです)

⑤ 午後2時くらいになったら、日に当てて熱くなった梅酢の中に梅干しを戻します。(これをすると梅がやわらかくなったり、さらに赤く染まります)

⑥ 乾燥した赤シソはすり鉢ですって「ふりかけ」にします。(ミキサーで細かくしてもOK)

⑦ 乾いていないシソは細かくならないので取り出して、次の日にまた乾かしてからすったら完成です。保存袋や瓶などに入れて保管します。

⑧ 2日目も1日目と同じようにザルに並べて干し、お昼ごろに梅をひっくり返し、午後3時くらいになったら部屋にとりこみます。(軒下がある人は出しっぱなしでもOKです)

⑨ 3日目の朝に⑧を外へ出し、半日ほど乾かします。

(乾かし過ぎないように様子を見つつ、自分の好みのしっとり感で干すのをやめてください)

⑩ 赤梅酢はざるでこして、熱湯消毒した瓶に入れます。保存は冷暗所で。(年数がたってくると味がおちてくるので、1~2年ほどで使い切るといいです)

⑪ 梅干しを保管できる容器(壺や瓶)に梅を入れていきます。。このとき固い梅は下の方に入れるとやわらかくなりやすいです。これで冷暗所で1年おいたら食べごろです。(すぐ食べれますが酸っぱいです。2~3年置けば塩気がまろやかになり、薬効が高まります)

お疲れさまでした。

2日半で心配な方は

保存容器にいれてしばらくして見て、

水っぽいな、乾きが足りないなと思ったら、晴れた日にザルに出して1日干してあげるといいです。

晴天が続かない時はこのようなやり方をしていますが、本来は3日3晩です。

私は夜の雨が心配なので、夜は家にとりこむ方法でやっています。

最後に簡単に説明しますね。

梅の天日干し 3日3晩のやり方(夜は外に干さない)

1日目 朝8時から午後2時くらいまで干し、とりこんで梅酢に戻す。

2日目 朝8時から午後2時くらいまで干し、とりこんで梅酢に戻す。

3日目 朝8時から午後3時くらいまで干し、部屋にとりこむ。

4日目 朝から干して、自分好みのやわらかさで終わりにする。

(私は午前中でおわりにします)

梅干しをつけ始めて7年。

天気を観察して思うのが、

3日3晩晴れが続くのは梅雨明けてすぐの1週間くらいが多いです。

それを過ぎると今回のように台風がきたり、天気が不安定な感じがお盆まで続きます。

今度は秋に干してみるのも試してみたいものです。

身体も心もいつも違うように、梅も毎年変わります。

様子をみながら梅と一緒にこれからも成長していけたらいいなあ~。

それでは今年の梅干しづくりはこの辺で。

またね~♪

「梅干しの作り方(塩漬けまで)」

「梅干し 赤しそ漬けの作り方」